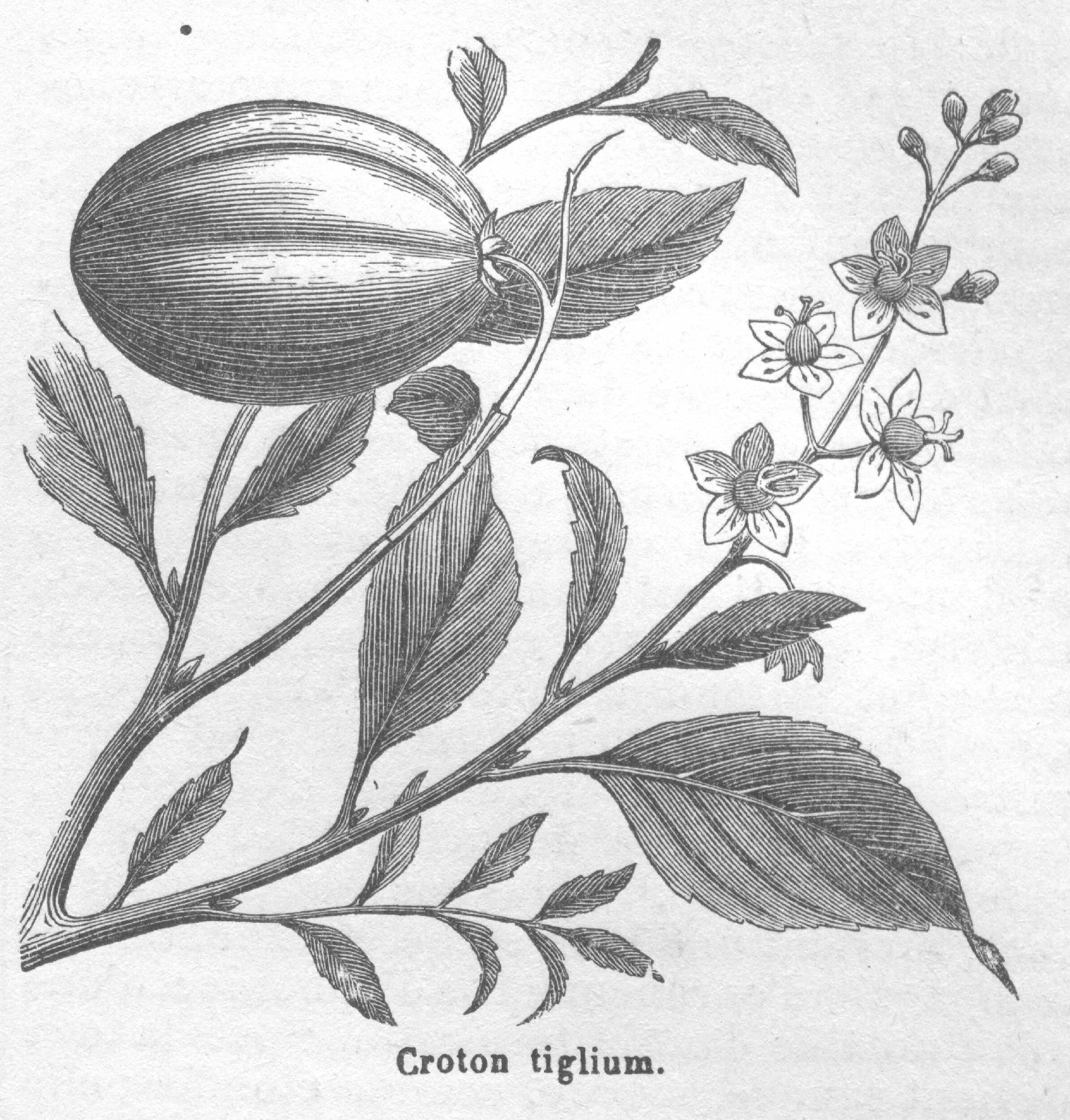

Croton tiglium oder der Krotonölbaum, Purgierbaum ist eine Pflanzenart der Gattung Croton innerhalb der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae). Der Beiname „tiglium“ soll von einer Molukkeninsel stammen. Besonders das aus den Samen gewonnene Crotonöl wurde medizinisch genutzt.

Beschreibung und Vorkommen

Gerhard Madaus beschreibt sie wie folgt: Es handelt sich um kleine immergrüne Bäume von 4–6,5 m Höhe, oder Sträucher.

Die einfachen und wechselständigen, dünnen, fast kahlen Laubblätter an dünnen, bis 4 cm langen Stielen sind eiförmig, leicht ledrig, rundspitzig bis zugespitzt, 8–12 cm lang und 3–7 cm breit, mit meist kleinen Sägezähnen und besonders an der Unterseite kleinen Sternhaaren. Es sind kleine und abfallende Nebenblätter vorhanden.

Croton tiglium ist einhäusig gemischtgeschlechtig, monözisch. Die kleinen, weißen und eingeschlechtlichen, gestielten, fünfzähligen Blüten mit einfacher oder doppelter Blütenhülle bilden endständige, aufrechte Trauben mit den vielen männlichen Blüten oben und den wenigen weiblichen Blüten unten. Die weiblichen Blüten sind ohne Kronblätter. Es sind jeweils Nektardrüsen ausgebildet. Der behaarte Fruchtknoten der weiblichen Blüten mit drei gegabelten Griffeln ist oberständig. Die männlichen Blüten besitzen etwa 15 kurze Staubblätter.

Die eiförmig bis ellipsoiden, bis dreisamigen Kapselfrüchte mit beständigem Kelch und Griffelresten sind stumpf dreiseitig und gelblich. Die giftigen Samen sind auf einer Seite abgeflacht, auf der anderen gewölbt und bräunlich-schwärzlich, etwa 8–12 mm lang und 7–9 mm breit.

Croton tiglium kommt in Indien bis nach Südostasien und in Südchina vor. Sie soll in Indien eine verbreitete Heckenpflanze und beliebter Schattenspender sein, Samen und Holz können als Fischbetäubungsmittel dienen.

Sekundärmetabolite und ihre Pharmakologische Wirksamkeit

Die Samen des Krotonölbaums sind sehr toxisch. Sie wirken schleimhautreizend und abführend, auch Hautkontakt mit ihrem Öl verursacht meist Ausschlag. Inhaltsstoffe sind u. a. Tiglinsäure, Phorbol und Phorbol-12-myristat-13-acetat.

Das im Crotonöl enthaltene Phorbol-12-myristat-13-acetat (auch Phorbol-12-tetradecanoyl-13-acetat genannt) wirkt tumorpromovierend. Tumorpromotoren sind Substanzen, die, ohne selbst karzinogen zu sein, die Krebsinzidenz nach Exposition gegenüber karzinogenen (initiierenden) Substanzen erhöhen.

Des Weiteren zeigten Untersuchungen Hinweise auf potentielle Wirksamkeit einiger enthaltener Phorbolester gegen Leukämie, zur Bekämpfung Mykobakterieller Infektionen und sogar zur Behandlung von HIV.

Des Weiteren wurde gezeigt, dass der Krotonölbaum Isoguanosin produziert, ein Ribonukleosid Analogon, das aus den Samen der Pflanze gewonnen werden kann. Es ist aufgrund dieses Zusammenhangs kommerziell auch unter der Bezeichnung Crotonoside erhältlich. Untersuchungen des Transkriptoms von Croton tiglium deuten darauf hin, dass die Biosynthese über eine Isoform der GMP-Synthase erfolgt. Im Kontrast zu den tumorpromovierenden Eigenschaften einiger Phorbolester deuten Untersuchungen im Mausmodell und an Tumorzelllinien auf eine antikarzinogene Wirkung von Isoguanosin hin.

Medizinische Verwendung

Croton tiglium fand erstmals Erwähnung in der medizinischen Literatur vor über 2.200 Jahren, als Wirkpflanze der traditionellen chinesischen Medizin. Die medizinische Relevanz ist vermutlich auf die große Vielfalt an Sekundärmetaboliten zurückzuführen.

Traditionell wurde das aus den Samen gewonnene Crotonöl als Abführmittel und zur Behandlung von Störungen des Intestinal- und Gastrointestinaltrakts, als Abortivum sowie als Gegenreiz verwendet. Heutzutage findet das kommerziell erhältliche Crotonöl neben der Verwendung als Abführmittel primär Anwendung als Homöopathisches Arzneimittel und in der Akupunktur.

Die pharmakologische Wirksamkeit und der Wirkmechanismus der laxativen Eigenschaften von Ethanol Extrakten von Croton tiglium wurden an Darmschleimhäuten von Ratten untersucht.

Botanikgeschichte

Die erste Erwähnung der Croton-Samen in Europa wird Cristóbal Acosta (1578) zugeschrieben. Er nannte sie «Pinones de Maluco». In seinem Pinax theatri botanici (1623) nannte Caspar Bauhin die Droge «Pinus Indica nucleo purgante» und «Pinei nuclei Malucani». Über die Pflanze selbst erhielten die Europäer erst durch Rheede (1678) und Rumpf (1743) genauere Kenntnis. Laut Rumpf nutzten indische Wundärzte das Öl mit Wein als Abführmittel.

Literatur

- Croton tiglium in der Flora of China, Vol. 11.

- Cristóbal Acosta: Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias orientales. Burgos 1578, S. 313–315: Pinones de Maluco (Digitalisat).

- Caspar Bauhin: Pinax theatri botanici. Basel 1623, S. 492: XI. Pinus Indica nucleo purgante … (Digitalisat).

- Hendrik Adriaan van Rheede tot Draakenstein: Hortus Indicus Malabaricus: continens regni Malabarici apud Indos cereberrimi onmis generis plantas rariores, Latinas, Malabaricis, Arabicis, Brachmanum charactareibus hominibusque expressas … /adornatus per Henricum van Rheede, van Draakenstein, … et Johannem Casearium … ; notis adauxit, & commentariis illustravit Arnoldus Syen … Amsterdam 1678–1703 (Digitalisat).

- Georg Eberhard Rumpf: Herbarium Amboinense. Band 4, Amsterdam 1743 (Buch 6, Kapitel 48) S. 100 (Digitalisat).

- Robert Bentley, Henry Trimen: Medicinal plants. Vol. IV, J. & A. Churchill, London 1880, Tafel 239: Croton tiglium (Digitalisat).

- Christian Luerssen: Handbuch der systematischen Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflanzen. = Medicinisch-pharmaceutische Botanik, zugleich als Handbuch der systematischen Botanik für Botaniker, Ärzte und Apotheker. 2 Bände. Haessel, Leipzig 1879–1882. Band II (1882), S. 750–752 (Digitalisat).

- G. Pabst (Hrsg.): Köhler’s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte. Eugen Köhler, Gera 1887, Band II, No. 182, (Text Digitalisat), (Illustration Digitalisat).

- Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis. 9. unveränderter Abdruck 1920, Band I, S. 969–972 (Digitalisat).

- Gerhard Madaus: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Band II, Olms, Hildesheim / New York 1976, ISBN 3-487-05891-X, S. 1129–1134 (Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1938) (online).

Weblinks

- Croton tiglium bei Nationaal Herbarium Nederland.

- Croton tiglium bei Useful Tropical Plants, abgerufen am 5. Mai 2018.

- Stichwort „Croton“ (französisch) biusante.parisdescartes.fr (16. November 2017).

- Yogawiki zu „Jayapala“ mit weiteren Bezeichnungen der Pflanze.

- Spektrum.de zu Croton tiglium.

- Purdue University: Croton tiglium (englisch).

Einzelnachweise