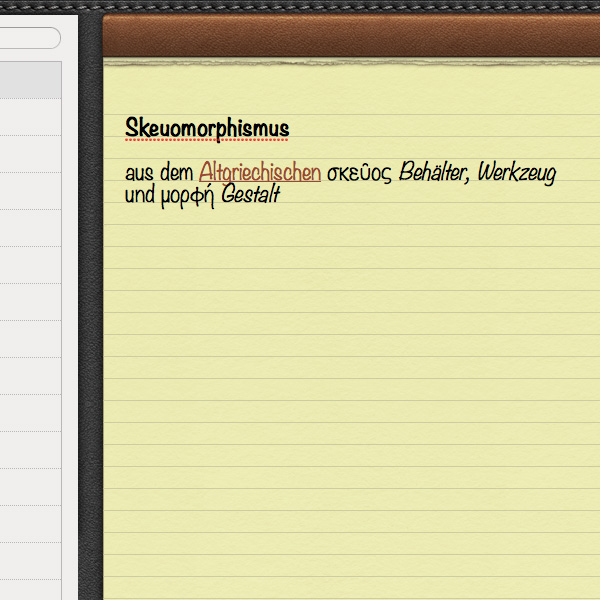

Skeuomorphismus (altgr. σκεῦος „Behälter, Werkzeug“ und μορφή „Gestalt“) ist eine Stilrichtung hauptsächlich im Design, bei der Objekte in ihrer Gestaltung die Form eines vertrauten Gegenstandes nachahmen, ohne dass diese durch ihre Funktion begründet ist.

Begriffsgeschichte

Der Begriff Skeuomorphismus ist in seiner englischen Form skeuomorph seit 1890 nachweisbar. Während dieser damals vor allem im Kunstgewerbe Anwendung fand, findet der Begriff heute vor allem im Bereich der Softwareentwicklung Anwendung. Über die Verwendung im Englischen fand der Begriff als Neologismus den Weg ins Deutsche.

Zweck

Skeuomorphismus verfolgt den Zweck, vor allem Gegenstände in ihrer Gestaltung vertrauter wirken oder hochwertiger erscheinen zu lassen. Beispiele sind hierfür Möbel aus einem Lederimitat, Folien, die Holz nachahmen, eingeprägte Nähte bei Gummisohlen von Schuhen oder in einem Stück gespritzte Kunststoffgegenstände mit imitierten Niet- oder Schraubenköpfen.

Im Software-Oberflächen-Design

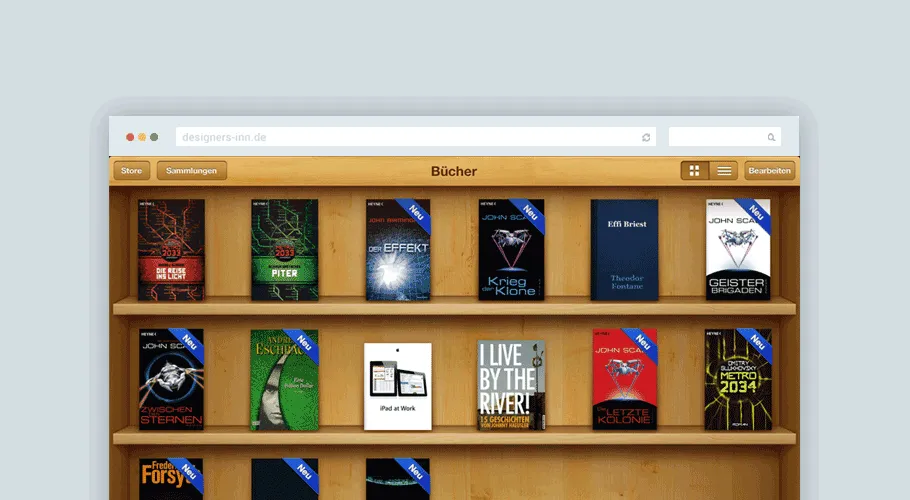

Im Software-Design soll der Skeuomorphismus helfen, durch eine möglichst realistische Darstellung des ursprünglichen realen Gerätes eine Vertrautheit zu schaffen, die eine möglichst intuitive Handhabung der Software ermöglicht. Beispiele hierfür sind die Nachahmung eines Notizblockes samt virtueller Spiralbindung in Notizbuchanwendungen, das Verbiegen des Blattes beim Umblättern bei vielen E-Book-Readern oder die Anordnung der Regler oder Tasten von Mischpulten, Taschenrechnern und vieles mehr.

Als Gegenpol zu diesem Stil wird Flat Design genannt, das sich durch eine vereinfachte, abstrakte Designsprache auszeichnet.

Literatur

- Michael J. Vickers: Skeuomorphismus oder die Kunst, aus wenig viel zu machen. (Vortrag, anlässlich der Winckelmannsfeier des Archäologischen Instituts am 10. Dezember 1999) (= Trierer Winckelmannsprogramme. Nr. 16). Philipp von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2637-8 (37, 16 S., academia.edu).

- Manuel Flecker: An Age of Intermateriality: Skeuomorphism and Intermateriality between the Late Republic and Early Empire, in: A. Haug – A. Hielscher – T. Lauritsen (Hrsg.): Materiality in Roman Art and Architecture: Aesthetics, Semantics and Function (Berlin 2021), S. 265–283 (Open Access).

Weblinks

- Jan Sievers: Skeuomorphismus. Abgerufen am 15. März 2016.

Einzelnachweise